輪椅上的四十九年 ── 隆納德的復健長征

撰文/劉建仁(Bob J. Ronald) 翻譯/謝靜雯 2007年11月 人籟雜誌專輯

前言

常有人問我,罹患小兒麻痺時,有哪些反應?

我到底怎麼適應的?我有什麼感受?

我在繁不勝數的情境裡,把這個故事一說再說,我再也無法確定何謂事實,何謂加油添醋了。

雖說我當時並不瞭解,但是小兒麻痺不但沒有毀了我的人生,反倒將我推上開拓經驗的精彩路途,遠超過我得病之前所想像的。

由於小兒麻痺,我走上研究復健的路;因為小兒麻痺,我擁有許多四處遊歷的機會。

我再也不把自己的缺陷和限制當作破壞人生的災難,而只把它看成某種不便,我得與失共處,並想辦法應付。

然而,接受自己的狀態並加以適應,並不表示我喜歡這個狀態。相反的,別人能做的事情我卻無法完全做到,我痛恨這點。

我能適應,不代表就要被動承受命運。

對我來說,接受自己的限制表示:不管它有時多麼讓人討厭或苦惱,

我已經決定要坦然面對,並且帶著它繼續生活。我要傾全力摸索自己的能力、興趣與抱負所在,我決心不讓缺陷成為阻撓。

我接受缺陷帶來的挑戰,但拒絕讓缺陷來定義我,也拒絕讓缺陷限制我的人生。

以積極態度來理解、接受這樣的缺陷,其實就是對生命的再肯定,也是許下充滿活力的承諾 ── 承諾要盡力活出豐富的人生。

自從我下了這個承諾以後,我的復健有了新的意義與目標。當然,這個承諾花了許多年才得以實現,我一路走過很多冤枉路,也陷入過各種困境,可是這個目標值得放手一搏。在輪椅上生活了四十九年,現在的我已很難想像: 若當年沒有罹病,我的生活會是如何。

我甚至不確定自己是否寧願不曾罹患小兒麻痺,因為若它不曾發生,我可能無法享受我現在的工作,我可能會錯失這些年來我生命中許多重要的事件,以及這段刺激的冒險旅程。

我很喜歡「明天」這個中文辭彙,它在字面上的意義就是「光明的一天」。創造這個辭彙的哲人,呼應了中國人的希望與決心。即使在最暗的黑夜,他們已經想到了隔天,屆時事事物物將再度光明無限。

對我來說,明天無論陰或雨,將會永遠光明……。

毫無預警的發病

在二十六歲生日前幾天,我罹患小兒麻痺,人生從此大為轉變。

一九五八年九月的最後一周,我人在台灣新竹。我第二年的中文課程即將開課之前,我跟其他耶穌會學中文的修士們一起進行一年一度的八日避靜,由南斯拉夫籍耶穌會士傅建中(Jan Schmotzer)神父帶領。九月二十六日避靜的第七天是「北美洲耶穌會士殉道紀念日」,我在半夜醒來,在背部中間產生一陣劇痛。接下來的時間,我一會兒坐起來,一會兒又躺下,只想減輕疼痛,但是情況毫無改善。避靜最後兩天裡,疼痛繼續不斷。引發疼痛的是什麼,我毫無概念。我知道該去看看醫師,不過還是決定等避靜結束再說。從我結束避靜的方式看來,我當初一定早有預感,有事情嚴重出錯了。

聖依納爵的「神操」最後一項叫做「獲得愛情的默觀」(Contemplation for Obtaining Love),就是默想神賜予我們的恩寵。這個默想以聖依納爵的「獻己誦」(Prayer for Generosity)作結:

「上主,請收納我整個的自由。

請接受我的記憶、理智和整個意志。

凡我所有的,皆?所賜;我今完全奉還,憑?任意處置。

只求賜我:聖愛恩佑;我即富足,別無他求。」(神操234)

我誦唸這禱詞時,不知為何覺得內裡深處,有件大事要求我成全。而我回答說「好」。

九月二十八日周日早上,避靜結束後的第一天,我跟平常一樣起床,坐在床畔。我的鞋子在地板上等著我把腳放進去。我不假思索地舉起右腿,將右腳滑進鞋子裡。可是當我試著舉起左腿,左腿卻動也不動。我得用雙手抬起左腿,把腳弄進鞋子裡。可是我仍然勉強站了起來,也還能走。可是當我要走樓梯時,腿卻虛軟無力,所以我走路必須很當心。

我習慣到新竹的另一頭跟美國籍的神父們共度星期天。通常我都會騎腳踏車去,可是這一次我只好雇三輪車去。左腿的狀況這個樣子,根本沒辦法騎腳踏車。

在美國籍神父所住的會院,我還能勉強走動以及去用餐,可是相當的吃力。宋玉才(Alden Stevenson)神父跟我一起集思廣益,想決定該怎麼安排我的事。晚餐過後,我坐在神父辦公室的椅子上,卻站也站不起來。他們就在當時下了決定,把我扛到杜華(Louis Dowd)神父的小卡車那裡,馬上送我到台北的基督復臨安息日會台灣療養醫院(the Seventh Day Adventist Hospital 1986年更名為臺安醫院)。

我們一進急診室,女醫師便問我:「你有沒有打過小兒麻痺疫苗?」答案算有也算沒有。一年前我恰巧去過艾爾馬學院(Alma College),就是靠近洛斯 加托斯鎮(Los Gatos)的加州耶穌會神學院,那天大家正要接受小兒麻痺疫苗的注射。所以我跟著其他人一起排隊,也接受了那次注射。可是兩、三個月之後,還得要追加注射一劑。不過那時我已在台灣,當地還沒有疫苗;即使那時候有,我可能也沒想到要打。

有人說,就因為我當初打過第一針,所以我的小兒麻痺症才沒有更惡化。另外也有人說,要是我當初沒打第一針,狀況不會那麼糟。我永遠也不會知道這答案。我所知道的是,我得到了小兒麻痺症以後,才開始有疫苗提供給在台灣的美國公民,及想要的人就能施打,但對我而言已然太遲。

病榻上的艱難時刻

小兒麻痺由病毒所引發。到底如何在人與人之間傳染,還不甚清楚。潛伏期約為十天,所以我知道自己是在台灣東北海岸的蘇澳或羅東感染的,我在避靜開始前到過那裡,那時台灣有很多小兒麻痺的案例。

我住進台北那家醫院的隔天,我醒過來時,試著檢查腿的力氣,我使盡全力掙扎著要把左膝高舉離床,左腿慢慢地抬起,可是一放下來以後,就再也動彈不了。

我施加在左腿上的壓力,是最後的極限,如果我當初沒做得太過火,是否還能殘留點氣力呢?我不知道,可能不會吧,因為接下來幾天,癱瘓現象漫延開來,首先失去力氣的是右腿,接著是右手臂與左手臂,最後連呼吸肌都開始罷工,我氣弱游絲,一口氣只能說幾個字。

我的主治醫師是這家醫院的院長奚爾德醫師(Dr. Heald),他指定要做腰椎穿刺,以確認小兒麻痺的診斷,並且隨即開始進行熱敷治療,每過幾個小時就用燙熱的濕敷布覆住我全身,我束手無策,只能躺在那裡。

頭幾天我高燒不退,天氣也非常悶熱。但是如果他們開窗,微風就會讓我渾身不適,所以不能開窗,看顧我的那些人一定特別難受。隨著力氣漸漸流逝,我再也無法靠自己在床上翻身,單要搔搔臉,就只能沿著身體把手慢慢拖上來,靠著手指攀過胸膛。不過,即使我每下愈況,呼吸也開始困難,我卻從來沒想過自己會死。不過,主治醫師擔心我會完全失去呼吸能力,醫院就從當地的美國海軍醫院借來一台鐵肺,擺在我病房的床邊。台灣那時常停電。我記得聽到有人指導護士,一旦停電,該如何手動操作鐵肺(Iron Lung)── 負壓呼吸輔助器。

他們考慮將我放進鐵肺的那一天,有位剛從法國回來的中華耶穌會士過來看我。他帶來露德(Lourdes)的聖水,倒了一些在我的胸膛上。從那刻起,我的小兒麻痺就停止惡化。我燒退了,沒有繼續衰弱下去,呼吸也平穩起來。神出手介入了嗎?那算是奇蹟嗎?我永遠都不會知曉,不論如何,那是我從死蔭幽谷回來,漫漫長路的開端。

如同我生命中的許多時刻,神應許了我的禱告,祂不是將我祈求的賜給我(我祈求的是沒有缺陷的人生),而是將別的東西賜給我,那就是,從缺陷中闖出一條生路的力量。

癱瘓:全新的體驗

就我記憶所及,我並未體驗震驚,也沒有經歷否認的階段。我一直保持臨危不亂的狀態。我很清楚自己身上出了什麼事。那是一種全新的

經驗:原來癱瘓是這麼回事啊!

全然的無知救了我,我聽過小兒麻痺,可是並沒有第一手相關知識。這種疾病會引發肢體的殘疾,或許最後我會有點瘸。當時我只認識一位小兒麻痺患者,她是我中學的社會科老師馬莉•吉爾思派小姐。她一腳穿著支架走路。所以我想,也許我也會套上一付支架,至少會有辦法走路。

我住進醫院不久,就來了個訪客。王兆銓(Arthur Latham)神父的朋友瓦茲先生來看我。他先前在「中國空運CNAC」當飛行員,比我早一、兩年在台北罹患小兒麻痺。他告訴我,他生病時所住的病房就跟我同一間,而且他起初的病況跟我相差無幾。這給我很大的鼓舞。他用柺杖以及腿部支架,但至少他能靠自己走路。這加強了我對病況將有所改善的信念。

跟著瓦茲先生過來的是他太太。她對我非常好。每天她會要自己的廚子幫我準備餐點,然後送過來給我,因為醫院只供應素食餐,當時我對素食提不起食慾。院方不反對有人帶外食進來。我在這家醫院得到很好的照顧。醫療人員都很關心病人,也很和善。每天早晨有禱告會。我從房間裡聽得見吟唱的聲音。醫院並未試圖要勸人改宗,他們尊重我的信仰。

我很感激瓦茲夫婦。他們最後回到美國。十年後我住鳳凰城的期間,他們也住在當地,所以我到他們家拜訪。可是接著我就跟他們完全失去了聯繫。幾年前,從一位認識他們的人與我共同的友人,給我令人神傷的消息。他們的獨子慘遭事故,從脖子以下癱瘓。這遠超過他母親所能承受的限度。有一天她走進他的病房,將他一槍斃命,接著自戕。對於痛苦的忍耐力與應變的能力,人人的程度各有千秋。超過這些限度時,有人會失去自我控制,連帶失去思考的能力。瓦茲太太自認為她做的事沒錯;我只盼神也是這麼看待這件事。

父母的影響

面對小兒麻痺與其後果,我的態度算是相當鎮定,為什麼呢?我想主要源自我幸運的背景,包括我的雙親、我的宗教信念,以及個人性格上的特質。

首先談談雙親對我的教導。對於該如何面對人生,我從父母身上學到很多。他們在我弟弟跟我身上灌輸的,不僅是勤奮工作的價值觀,還有正當的休閒習慣。我們共度許多時光,一塊兒玩撲克牌遊戲,每年還一起度假。對於如何讀書、如何工作、該怎麼與他人共處,以及如何應對進退,我母親特別樂於隨時提供評語與建議。中庸是她的原則之一。我們玩遊戲、從事休閒活動與做家事時,她總會替我們限定時間。

我母親有食物過敏症,這讓她困擾不已,健康方面,她身體很纖弱(雖然她活到九十九歲),所以常常生病或這裡疼那裡痛,可是她從不抱怨也不放棄。她的哲學是兵來將擋、水來土掩,盡自己的力量與之和平共處。她的典型口頭禪是:「隨它去吧!感謝神!」

我得到小兒麻痺時,父母一定又傷心又難過,可是他們並沒有表現出來。他們反倒陪伴在旁,平靜面對我的處境,盡量給我支持與鼓勵。他們傾全力表現出我的小兒麻痺只是一種不便,由我自己來承認得病的事實,而儘管有病纏身,我還是得把人生繼續走下去。所以我就照做了。

我的信念:盡力活出生命

再來是我的宗教信念。在我的經驗裡,不管一個人是否相信某個神,如果沒有某種生命哲學、行為準則以及個人珍視的人生目標,任何人都不可能帶著尊嚴與恆心來面對生命的困境。對於相信神的我們來說(包括基督宗教的上帝或天主、耶和華、阿拉、至高的上主、某種超自然的力量等等),神是生命起源的來由,也許諾死後的生命,生命之所以有價值,因為其中擁有超越現世浮沉的深邃天命。

我作為人的價值並不衡量於我能承受多少重量,或是能買得起多少東西,或是掌控別人的權力有多大。我相信,神要求我的唯一的一件事,就是不論自己的處境為何,就靠著當前所擁有的,盡力而為。神不保證「好人」不受苦,可是不管我們遭受的苦難為何,最終會從中得到更大的美善。哪個才是更大的奇蹟?神不斷介入我們的人生讓我們的腳趾頭永遠踩不到會刺痛人的東西;或者是神賜予我們力量,讓我們在面對失望與苦痛時,內心有平安與毅力,而總能以我們所擁有的,發揮最大效力,我不瞭解神。我不知道為何神准許苦難發生。我所知道的是,我並不孤單,而且終有一天全部都會真相大白。

性格中的正向因素

有關我的性格特質。根據十二星象來看,我是天秤座。天秤座在生活中通常喜歡較為精緻的東西,也喜愛宴飲交際、分享、柔情,但討厭暴力、不公不義,以及受流行奴役。天秤座是最文雅的,通常長相很好看,既優雅又有品味(雖然我不確定這部分是否適用於我)。他們善良又溫和,愛好美、和諧與團結(這跟我比較接近)。天秤座傾向於維持平衡,脾氣四平八穩。他們有敏銳的批判力,可以中立地評斷事理。

有人曾將天秤座的人描述成:考慮周到、有創意、有藝術細胞、頗具魅力。(「考慮周到、有創意」這兩點我接受,可是我對「有藝術細胞、頗具魅力」則有些懷疑,因為我這兩種特質較弱。)有幸身為天秤座,我滿心感激。天秤座的特質讓我復健起來比較輕鬆、更為愉快,樂趣也更多。

我是中國猴年生的。這表示我應該很聰明、人緣很好,不管投入哪個領域,都能平步青雲。屬猴的人喜好玩樂,總是熱切又活力四射。屬猴的人對周遭環境很警醒,善於交際,也很懂得讓別人覺得自在寬心。聰明、靈巧、有創發力的猴子輕而易舉就能解決難題,但是他們很容易就隨波逐流。雖說意志力強韌,但怒氣消得很快。他們希望事情能馬上辦好,如果計畫延遲太久,他們就會洩了氣,丟著不管,接著進行下一個計畫。不過,生肖屬猴對我的復健來說,助益頗多。

以想像力面對險境

從健康到疾病,從四肢健全到殘疾,我經歷的轉折相當平順。為什麼呢?我花了好些時間思考,最後我想到一個可能的原因。除了彈性大,對新經驗的容忍度很高,就某方面來說,我也已經在想像力與幻想裡,預期過這類的災難。

身為陶成中的耶穌會士,我每天必須花一個鐘頭默想。多年來我已經蒐羅了一籮筐分心走意時的雜念,這些雜念在我想像力起飛時產生,使我得以「活過」各色各樣的大喜大悲。在想像中,我自然會以謙卑與正直擁抱個人的成功,就如同我會英勇挺身面對失敗、疾病,以及與死亡對抗的意外。因此,當小兒麻痺症突襲我時,我已經有一套「因應之道」可供運用。

我高一的時候,其中一本教科書是《散文與詩之賞析》,裡面摘錄了卡爾•阿克利(Carl Akeley)的《非洲叢林探險》(天主教版本,頁536-543)。作者提及他跟蹤狩獵野生大象的經驗。

我站著,槍桿倚著臀部。我還在搓手取暖,輪番檢查一個個彈藥筒。頓時,我整個人生當中最平靜的一刻,變成最徹底緊張的一刻。我突然明白,有隻大象正站在我身後。一定有什麼事先警告了我,可是我不知道是什麼。我一把抓起槍,當我轉身時,就試著把保險栓往前推。可是它動也不動。我氣急敗壞地想檢查一下,可是沒時間了。我記得當時心想,一定要用力扣下扳機才能射擊。接著某個東西撞擊我,讓我一時踉蹌。我看到一根象牙的尖端就在我胸前。直覺地我用左手抓住那根象牙,伸出右手抓住另外一根。當那個龐大身軀向我直撲而下時,我位於兩根象牙之間,人往地面滑去。當大象用象牙戳刺我兩側的地面時,牠捲起的象鼻頂著我的胸膛,無情的小眼睛在我頭頂上閃著野蠻的光芒。當這頭龐然大物向前俯衝時,我聽到喘著氣的哼哼聲,隱約知道自己被壓在牠身下了。接著便是一片漆黑……。

為什麼我沒被壓扁,我永遠也不會知道。在那頭老巨獸的重量之下,或者在牠巨牙的壓力下,我的身體所能提供的阻力,就像一塊蘇打餅一樣。我想到的唯一理由是(我想這理由沒錯),在地表下有樹根或是岩石擋住了象牙,而一看到我失去意識,牠一定以為已經把我解決掉了。

這個故事讓我念念不忘。卡爾•阿克利就因為對大象的危險性有先備知識,這分知識是從其他獵人身上與他個人觀察中學來的,因此能在大象的攻擊中倖存下來。那就是為什麼他「直覺地」舉起雙臂,將身體置於兩根象牙之間,那就是救命的關鍵。從那天以後我常常「經歷」自己想像、新聞裡讀到或在電影裡看過的險境、意外與疾病。

如果那種事發生在我身上,假如發現自己身陷那樣的處境,我會怎麼做?因此,小兒麻痺擊倒我的那一天到來時,我已有行動綱要可資利用,協助我「憑著直覺」存活下來。彷彿我已經有了專屬的個人精神導師能給我忠告建議。

返美醫療 一波三折

我得到小兒麻痺之後住進台北的醫院,住院第三天是我二十六歲生日,我當時正在惡化中,當然沒有慶生,而且我的狀況令人驚心。一、二周之後,我的病況終於穩定下來,我有了盼望。他們跟我說,要將我撤回到加州復健,到時候我就會開始有所改善。所以我只須乖乖躺著,日日隨遇而安,忍耐那些熱敷布。盼望著我很快就能解脫了。結果等待的時間拖得老長。一天天過去,間歇穿插以熱敷、三餐與友人的偶爾來訪。

我困在床上,看不到窗外。不過,醫院位於八德路(當時是通往基隆港的主要幹線),我聽得到醫院前面的車輛往來。當時發生了第二次台灣海峽危機。八月二十三日中國大陸共產解放軍開始以大砲密集轟炸金門島。金門在台灣本島西側八十哩之處,離福建省廈門的海岸不到五哩遠。金門由國民黨軍隊從台灣派來的分遣隊據守。看起來,全面的大戰就要開場,我每天都聽到軍方的護衛車隊經過,向北往港口開去。

當我終於到達了機場時,因為軍機正忙著降落又起飛,我們的班機因此延遲了。當時美軍有很多人員與家屬駐守台灣。他們支用一架醫療的飛機,只在每周的星期四降落台北停留一次,因為我不屬於軍方,要讓我搭那台飛機,就需要申請特別的許可。所以有好幾個禮拜,我焦急地等待許可到來的通知,可是全白等了,飛機兀自起飛,而我就是搭不上。

最後官方的許可到了。十月二十三日他們要我準備好,說有人要接我去搭飛機。可是我們等啊又等,就是沒人來。接著我們發現,原來有人擺了烏龍,承辦人忘記通知那架飛機,所以它沒等我就起飛了。

這裡有我那趟行程的故事,我在一九五八年十一月四日口述給阿姨聽,請她代我寫信給新竹的耶穌會的弟兄們:

整整五天,我搭過六輛救護車與三架飛機、待了兩所軍醫院、躺在七個不同的擔架上,飛行了三十五個小時之後,我總算安安穩穩地躺在聖瑪利醫院裡。整趟行程雖有趣但很累人。

…花六個小時飛到日本。整架飛機都是我的,那就表示我有一位護士、兩位看護,更別提還有兩名飛機駕駛員、兩位副駕駛、導航員、系統工程師、無線電技師,再加上好幾個人。簡單的說,我被呵護得無微不至。

我在日本的立川市空軍基地待了兩晚又一天。接著又是另一波的等待。我們打算在中午過後不久離開。但接著飛機又延遲了。最後我終於再次上路。我所看到的日本,只有醫院內部,還有當飛機起飛時,略瞥一眼的富士山。傍晚了,我能直直看進飛機的駕駛艙。我們正往發著紅光的滿月直飛而去。這就是我終將復返的象徵。

我們在中途群島停留兩個鐘頭,接著飛往檀香山。我看到的夏威夷就跟我看到的日本一樣少。那是一段苦候期。他們很確定飛機何時要啟程。他們說,距離現在約十二到二十四小時之間。我卻足足等了三十個鐘頭。

九個小時多的飛行裡,我身旁有一個囈語不斷、時而痙攣的瘋子。我們終於在舊金山北邊三十哩的崔維斯空軍基地降落。我永遠忘不了那個可憐兮兮的病人。他罹患腦膜炎,一路都在呻吟,因痛苦與恐懼而叫喊,又劇烈地揮動四肢。他的太太也在場,看起來比他還難以承受這個情況。有名機員知道我是神學院學生,也注意到我老往那個可憐傢伙看,便問我,「你剛剛在幫他禱告嗎?他真的很需要。」「對,願神賜給他平安,解除他的痛苦。」

我的親人來見我,然後一起搭乘第六輛救護車到舊金山市去。我被安置在修女幫我保留了兩個禮拜的房間。現在他們要把我轉到另外一間,因為這個房間堆放太多器材……。

以下是我媽媽在一九五八年十月二十九日寫給她姊妹的信,講述我抵達時的狀況:

星期天早晨有消息傳來,說羅比(譯注:作者的小名)星期六會先到東京,星期一再到夏威夷,並於星期二凌晨四點會抵達。

所以我們耐心十足地到那裡等候,飛機在早上八點一分抵達,隨即由救護車經金門大橋,送往聖瑪利醫院。徹夜的旅程讓人筋疲力盡;羅比骨瘦如柴,右腳情況較好,能動腳趾頭,左腿僵硬,肌肉很酸痛;常需要人幫忙翻身或移動;即使是床單的皺褶也會在他身上留下紅印子;背上有個褥瘡;左手能稍微活動;在紙上劃X當作簽名,旁邊有人為證。沒辦法按呼叫鈴,也無法自己進食或是移動身體。發燒了,不過主要是因為長程旅行之故。

今明兩天會有兩位護士隨行,用熱敷等等的方法來彌補過去幾天暫止的治療。醫生會決定到底要提供哪些治療。

重新站立 再度起步

回到我寫給新竹耶穌會弟兄的信:

我所能做的,就是乖乖躺著別動,我在擔架撐得很緊的帆布上動彈不得。我沒力氣移動位置,每次只要身體有哪個部位搔癢或不舒服,我就必須請某人幫我挪動一下。

在醫院,我的固定作息是:半小時的熱敷每天三回,熱敷後就要運動一小時,早晚各運動一次。這個運動由經過特殊訓練的女物理治療師來帶,而我的主治醫師因為在這領域的表現而相當知名。他的目標是要盡快幫我裝上支架,讓我出院,不過我還是得定期回來治療。

我很快就意識到,能夠移動某個東西,不等於有能力使用那個東西。我們所擁有的肌肉數目之多,不可思議。目前來說,運動是為了要找出我仍然保有的肌肉有哪些。到目前為止,他們還無法在我的左腿中找到任何肌肉,可是每天他們都在我身體的其他部位找到新東西。還要再等兩個禮拜,醫生才會明白我到底還得在這裡呆多久。我仍然無法坐起身,可是今天他們說,指日可待了。

聖瑪利醫院地處山坡,就在金門大橋公園旁邊,耶穌會開辦的聖依納爵高中、舊金山大學都近在咫尺。這就表示幾乎每天都有耶穌會同仁來探望我。我住附有電視的單人房。伙食還不賴,有人推著我在醫院到處晃;沒有太陽時,還能把我推上屋頂呼吸新鮮空氣、一覽城市的美妙景致。

周末的時候,院方准我回家。白天他們指派一位看護給我 ── 吉姆•藍伯特先生,他老家在路易西安那州的稅浮港。他照料我的沐浴、更衣與上下床,也幫我推著輪椅四處走。我們成了好友。有時周末他還陪我回家。

這裡容我引用另一封我母親於十二月三號寫給我阿姨們的信,信中描述了我在美國起初治療的景況。

羅比套在束縛袍裡,整個人被綑在椅子上,吊臂帶固定住手臂,(腳上)有支架,眼見為憑。因為除了頭部之外,他無法移動身體的任何部位,所以得先被扛去椅子那裡。這樣被固定起來,他頂多只能承受半小時。

羅比天天都很忙碌,早上與下午都有療程等。要花半個鐘頭,才能幫他把束縛衣、手臂與腿部支架、鞋子全穿上,準備好坐輪椅到治療室去,也要做熱敷。

周一到周五,每天都要治療。我痛恨物理治療,因為那表示要把本來很緊繃的手臂與腿部拉開。伸展總是很痛。不過那也表示我的力氣逐步有改善了。

最有希望的徵兆就是,我現在套了腿部支架,把腿直挺挺撐著,這樣膝蓋就不會發軟了。接著他們給我柺杖,讓我站起來。我又站起來了。他們費勁地教我如何先移動一支柺杖、將一條腿向前甩出幾吋,再移動另一支柺杖,然後將另一隻腳往前甩幾寸。我又開始走路了。我花了大約半小時才走三十尺,可是我把這個看作是大幅度的改善,也是光明前程的起步。

心跳停止 險死還生

其實在聖瑪利醫院,我復原的進展很慢而且微不足道。我仍然相當無助,每件事情都需要協助,但還是繼續吃力地做著治療。雙肩很虛弱。我的醫師瓦特•崔能是外科與復健部門的主管,他認為開刀能夠穩定我肩膀的狀況。他要求尤金•所羅飛夫醫師(整型外科醫師)將我左腿的一段筋膜取出來,放進我的肩膀裡。

所以一月底的某天,我準備好要接受開刀,並被推往手術室。他們跟我母親說,我一直到下午才會回病房,於是她就放心購物去了。

當我還躺在帶輪的病床上時,他們幫我注射了麻醉用的硫噴妥鈉。這藥劑引發心跳停止的機率有一萬五千分之一。我就是第一萬五千個人。我的心跳與呼吸都停止了。

他們把我拋到手術檯上,所羅飛夫醫師還沒做手術消毒,就必須緊急進行心臟按摩。他打開我的胸膛,將肋骨推到一旁,並且用他的手操弄我的心臟,心跳停止九十秒鐘之後,心臟再度跳動。所羅飛夫醫師並非胸腔外科醫師,所以院方叫一位這方面的專家來把我縫合起來。為了要促進我呼吸,他們在我的脖子那裡打了個洞,塞進一條管子。接著他們又叫恰巧來醫院探視的一位瑪利諾神父,來幫我進行臨終聖禮。我被送到加護病房,他們去找我母親。一直等到她那天下午晚一點回來的時候,他們才告訴她我病況嚴重的消息。

我記得醒過來時,心想為何痛的是胸膛而不是肩膀。因為做了氣管切開術的關係,我無法說話,呼吸也有困難。他們提高氧氣供給,並告訴我,我之前心跳停止了。

恰巧幾天以前,我打開電視,看到一個談某家醫院醫師的節目,我看的那一集裡,有個開刀中的病患心跳停了,我觀察他們為他急救的程序。所以,我一聽到同樣的事情發生在自己身上,對自身經歷過的狀況便有很清楚的概念,也確定我現在跟節目裡的病人一樣安然無恙了…。

「我看起來一定很慘…」

我從那時起才知道,得到小兒麻痺以後,應該等上幾年才可以做整型手術,因為還可能會有自發性的改善,這樣的改善有時會在頭兩年發生。所以我沒做肩膀手術是塞翁失馬。其實我的肩膀的確有點改善。他們告訴我,要是我當初做了手術,肩膀動作的幅度可能會因此大打折扣。

在加護病房不久之後,我回到普通病房。我看起來一定很慘。有條氧氣管插進脖子的開口,胸膛那裡接了引流管出來。除了當時被推到一旁的肋骨很酸痛之外,我並不覺得特別不舒服。弟弟來看我,可是突然就告辭了。後來他在走道上暈倒,還要護士發誓不告訴我,不過他們當然還是跟我說了!

我花了好幾周才復原。因為在把我切開之前,醫師沒時間好好消毒清洗,我胸膛的切口就感染了葡萄球菌,起了許多膿,每過幾個小時,護士就要往那個部位倒雙氧水或是那類的藥水。不管怎樣,感染的部位最後復原了,我很快又恢復物理治療,對未來又懷抱著希望。

希望的破滅與重生我樂觀的泡泡被戳破的那天,我還歷歷在目。崔能醫生順道過來看我。我對自己的進步狀況倍感興奮。我提到自己打算返回台灣,從中斷的地方繼續下去。我會讀神學,然後晉鐸成為神父,彷彿小兒麻痺不曾發生過一樣。

「哇。等等,」崔能醫師說。「你根本沒弄清楚狀況。你走路的能力不會改善。你現在走起來很費力,一步拖過一步,這就是你最好的狀態了。你肩膀、臀部跟腿部失去過多的肌力。你頂多能站起來,運動一下,可是你永遠都要靠輪椅,那是無法取代的。還有另一件事。你要怎麼舉行彌撒?你永遠也走不到祭台那裡,連一步都上不去。所以你最好開始做別種規畫。」

突然間,我陷入生病以來的最低潮。小兒麻痺的衝擊終於完完整整地向我襲來。

我沒有哀嘆或哭泣。我只是失望透頂。不過,假如情勢就是如此,那我就必須接受自己的狀況,並且繼續過我的人生。

我與崔能醫師這席話之後不久,台灣耶穌會會院的院長就來探望我。我還記得當時自己必須用一切已成定局的態度來告訴他,他必須將我從傳教士的名單上除名,因為我不可能回台灣了。我不記得他當時說了些什麼。對我來說,那看來似乎就是我短暫傳道生涯的終結。

很幸運地,我的消沉與絕望並沒維持太久。每天在治療的時候,我會遇到其他坐輪椅的人,我很快就得知,他們其中有許多人都再度回到職場,或者復學,甚至能開自己原來的車上路。

所以我開始思考,當個坐輪椅的傳教士有什麼不對?神父用雙手來進行彌撒,用頭腦來輔導與講道。這些事情不需要站起來就能做。別人站著做的事情,我坐著也都能做。還有另一件事:如果我在加州得坐輪椅生活,那我為何不乾脆到台灣去坐?所以在我心裡面,我很快又回到了正軌,朝我中斷的地方邁進,再接又再厲。

也許台灣已經將我除名,可是我還沒把自己除名。我就是要想辦法回去,給每個人一個驚喜。

進一步的復健

二月底或三月初的時候,我轉到耶穌會的醫院,這所醫院位於聖塔克拉拉大學。我也換了醫生,新醫生是威廉•吉摩兒醫師,他是史丹佛大學的復健醫學教授。在他的指示下,我每天都到聖荷西一家私人診所去做治療。我的看護維農•禮思是一個很討人喜歡的同伴。他有車,常常在治療結束後,載我到聖塔克魯斯或其他地方兜風。

吉摩兒醫師建議我到喬治亞州溫泉區(Warm Springs, Georgia)的喬治亞溫泉基金會做進一步的治療。那是法蘭克林•羅斯福(Franklin Delano Roosevelt)── 「小羅斯福」總統罹患小兒麻痺以後所成立的基金會,由 「國家小兒麻痺基金會」 (March of Dimes Foundation)管理。

醫師替我向基金會提出申請,安排讓我過去,基金會會支付部分花費,其餘則由耶穌會支付。

所以在一九五九年七月我抵達溫泉區,並分配到在醫院側棟的房間。那裡配置有護士,以及協助病人洗浴更衣等的看護人員。也有一群負責推輪椅的男生,他們推我們來回治療的地方,也推我們去餐廳用餐,我後來結識的病人,年紀從青少年到幾個比我年長的都有。

我是打從最遠地來的。用餐與接受治療時,我們必須穿戴平常的衣物,而不能穿醫院的病袍或睡衣。除了周末以外,每天都排滿了療程,從早上八點開始,每隔半小時就有一種不同的治療項目。每天有一到兩次的職能治療、墊上課程、練習穿衣課程、伸展肌肉、泳池治療。

肌肉評估與職能治療

我喜歡職能治療,因為比較有趣而且有更多遊戲,這些遊戲就是設計來發展手指、雙手與手臂功能的活動。其中一個活動就是製作一個小皮囊。我得用細皮條把皮囊縫起來。然後他們把我做好的皮囊交給我,接下來一兩年間,我坐輪椅時,就把它夾放在腿側與扶手之間帶來帶去。

他們首先給我一個周詳的肌肉評估,為我詳細規劃整個復健療程。我左腳大部分的肌肉僅剩一點點、幾近於零,而我右腳四頭肌肉的情形也一樣,那就表示,雖說最終我還是能站起來,並運用腿後面的肌肉來固定膝蓋的位置,我仍舊無法在膝蓋那裡把腿伸直。在我的右手臂,右側二頭肌以及三頭肌狀況都一樣差,但前者比後者更無力。我的左手臂裡,比較強的則是二頭肌。所以我先伸出右臂拿東西,然後再用左臂把東西拉到身邊來,我也用左臂進食。因為肩膀的肌肉那麼無力,手臂抬不起來。

大部分的肌肉都是彼此制衡的 ── 拉的肌肉與推的肌肉相互平衡。要是推或拉的其中一種肌肉無力,那較有力的那部份就會勝過較無力的那部分,那麼無力那側的肌肉就會縮短,而可能引起四肢變形。因此,首要的復健策略就是避免變形,所以他們仔細設計了束縛衣,要盡量讓我的脊椎保持挺直,並給我支撐力,讓我能夠坐直與站正。

接著他們用夾板固定我的雙手,要讓手腕朝恰當的方向放,並且讓手指分開來、直直伸展。為了將我的手臂舉至適合活動的位置,吊帶從頭頂鐵竿垂下來吊住手臂。這後來由別的方式取代:我的前臂固定在架高檯子上,檯子的接合處裝了滾珠軸承,這樣我就能以最少的力氣自由活動雙手,而且也能利用平衡點位於中央的臂槽將雙手抬起。

後來他們在我的輪椅上裝了一個架高的托盤,這樣我要用的東西就垂手可得了。他們在我的腿上放了金屬支架,支架緊繫於鞋子上,延伸到我的鼠蹊部下面,並在膝蓋部位套了帶拴鎖的關節。接下來幾個月,他們先教我自行穿脫衣服,接著教我上下床舖、上下馬桶,最後教我怎麼站起來,以及使用轉位板上下車。崔能醫師說的對,我走路的能力從此就沒多大進步,不過我能靠自己站起來,慢慢地將輪椅往前推。

決心回台灣

我獨立了。我起床、穿衣、洗浴與進食都不需要看護了。但是,我的手臂還是很無力,雖然能在病房裡駕馭輪椅,但是到外頭逛的時候,還是需要有人幫我推。在基金會的日子過得很愉快,伙食棒極了,推輪椅的人會推我們到餐廳去。晚餐過後,我們會坐在陽台上聊天,或者到娛樂室去玩牌或是別的遊戲。一周有兩個晚上,禮堂會放電影。

我在溫泉基金會待了大概七個月。因為他們要我幾個月內就回來做評估,於是我就待在阿拉巴馬州莫比爾的耶穌會社區。時候也到了,我該好好施展剛剛學會如何照顧自己的技能。諸事順遂,只除了有天早晨,我跌出輪椅倒在地上,束手無策,只能等人來救我。

一九六○年七月,我回到溫泉基金會做最後四周的治療。到了這個時候,我已經很確定要回台灣了。我寫信給台灣的神父,要求他們安排送我回台灣,這樣我就能繼續學中文。那裡的神父一點都不確定這樣做好不好,因為那對我來說可能難度太高,也可能造成其他神父的負擔。可是,接著發生一件微不足道的事,使得情勢大為逆轉。

一封信帶來的逆轉

我費盡力氣抖著手,用破破的中文寫了一封短信給新竹杜華神父學生中心的男孩們。得到小兒麻痺之前的夏天,我教過其中一些同學英文。我的信寄到的時候,被貼在公布欄讓大家看。恰巧耶穌會省會長倪永祥(Jose Onate)神父有天來中心探訪,讀到我的信。(我是否能回台灣,他有最後決定權)事後有人告訴我,他當時很感動。不久之後,他寫信告訴我,只要醫師明確宣告我適合旅行,而且仍有能力在台灣從事傳教工作,我就能回台灣。

溫泉基金會定期舉行病例討論會,討論每個病人的進展與病況,並規劃治療策略。最後一次討論會時,病人與家屬都會到場。就是在那個時候,我對醫師說我希望回台灣,我需要他們提供一分特別的健康檢查報告。

醫師的第一個反應是訝異:怎麼會有人想回到一個隨時可能被共產黨攻擊的國家呢?如果共產黨投下一顆原子彈,你要怎麼辦?嗯,我說,那樣的話,我有沒有患小兒麻痺這回事,就真的無關緊要了。

所以到最後主治醫師說,如果那是我想做的,他們不會阻撓我,接著他把祕書叫進來,若我希望跟台灣耶穌會省會長說什麼,就直接告訴這位祕書。這就是拿到那封信的經過。那封信讓我有辦法得到回台灣的正式許可與邀請。

重要的抉擇

等著到台灣的期間,我在加州聖荷西一所耶穌會高中度過一段時光。那個校園地形很平坦,一樓有個教室很方便輪椅進出。

我那時還穿著腿部支架跟束縛衣,可是再也不用手臂吊帶或手部夾板了。我每天還是站起來,用柺杖走一些路。就像崔能醫師說過的,我一直沒什麼進步。只是當成運動而已。

可是有一天我站起來往房間門口移動,打算去走廊「走路」時,其中一個腿部支架的膝蓋扣鎖鬆開來,我膝蓋一軟,人便直直往後摔。頭部猛撞地板,開了一道深深的傷口,血開始往地上流。我跌倒的聲音讓魯尼神父連忙跑來,我很快就進了救護車,警報器一路大響,直到歐康諾醫院為止,我在那裡縫合頭傷。我還來得及回到學校用晚餐。

在那之後,我一走路就緊張。接下來四到五年,同樣的事情又發生兩次。有一次當膝蓋一軟,我往後倒,可是站在我身後的人把我抓住,所以我沒傷到頭。最後一次,腿部支架的膝蓋扣鎖一斷,我向後跌到地上,所幸沒傷到頭。可是壓在身體下面的腿彎成一半,險些讓膝蓋與腿部都受了傷。

那一刻就要下抉擇。我從運動所得到的好處,值得冒著可能再度重傷的危險嗎?我決定是時候了,該要拿掉支架、把柺杖掛起來存而不用了。從此以後,我再也沒站起來,或是試著走路過。

我還有另一個決定得下。一九六七年三月,我終於結束了神學院的訓練。可是我要走哪種傳教生涯呢:在某個教會教區當神父?在某個學校教書?或在某家醫院當院牧?有些人甚至提議:既然我本身有殘疾,應該跟殘疾病人共事。

我對這個提議的反應是,這不失為一個好點子,可是本身有殘疾,並不代表我就有足夠資格跟身心障礙人士共事,我應該先有一些特別的訓練與經驗,可是這些我都沒有。後來我得知,美國很多大學都有提供職能復健諮商的研究所課程。所以跟我的長上討論後,決定我應該回美國,註冊就讀某所大學的復健課程。我就照著辦了。

美國的復健資源

在美國,每個州都有一個職能復健部。成立該部門的宗旨在於提供復健服務,這樣一來殘疾人士就能找到好工作並經濟獨立,如此就再也不需要政府的財務補助。我一抵達加州,第一件事就是走訪職能復健部的辦公室。我想蒐集資訊,看看有哪些職能復健諮商課程,以及有哪些大學最適合像我這樣坐輪椅的學生。

那次訪談的結果出乎意料且驚喜連連。我發現我符合資格,可以免費得到職能服務。我面談的那位諮商員建議亞利桑納州土桑市(Tucson)的亞利桑納大學(University of Arizona),那所大學對坐輪椅的學生來講,既適合又方便。諮商員認識土桑市復健諮商所所長,便撥電話給對方,對方二話不說,當場決定錄取我,並且承諾政府會給我定期生活津貼,以支付我的學費與生活費。諮商員給我一張來回機票,供我前往參觀亞利桑納州那所學校,以便確定真的合適。他建議我買一台電動輪椅,他的部門會支付費用。他跟我說,我也符合資格,每個學期都能領購買教科書的津貼。

當我到土桑市去參觀時,我發現那是個舒適宜人的地方,而且還有另外兩項優點。首先,聖瑪利醫院是當地的天主教醫院,由聖若瑟卡隆得雷女修會(Sisters of St. Joseph of Carondelet)所經營,醫院有一套房間供我使用,幾乎不收什麼錢。其次,土桑市有個非營利機構,他們擁有一整隊的廂型車,年長者與身心障礙人士付微薄的費用,就能夠搭車。我上學的日子,就會有一輛廂型車來接我,帶我到學校去,下課後又載我回家。

在六個月之內,我就能從津貼裡面省下足夠的錢,買一輛二手福特廂型車,我還在車上裝了升降機以及手動控制器,從此我就能自行開車上下學。後來,我取得復健諮商的碩士學位,一畢業就得到工作,是在「好撒瑪黎亞人醫院」當復健諮商員,這家私人醫院位於亞利桑納州鳳凰城。我在那裡工作一年,以便累積實務經驗。然後我回到台灣,有幸受雇為職能復健與評量顧問,在台北榮民總醫院的復健部門工作。我在那裡工作長達三十一年,直到退休。

那就是我初步復健的故事。我的復健本來在一九七一年在榮民總醫院就職時就該結束的,可是不是。我那時還不知道,還有兩個潛伏的天大災難正等著我。

車禍截肢 再度赴美治療

車禍截肢 再度赴美治療

一九七四年三月十七日我坐在一輛廂型車前座,就是司機旁邊的位置。夜色已深。突然間我看到亮閃閃的車燈,有輛車正筆直朝我們而來。我意識到的下一件事就是,我躺在地上,就在車子殘骸旁邊。一輛卡車正面撞擊我們,它當時在轉角與另一輛車越

線超車擦身而過,等它看到我們的時候,已經太遲。

我的司機當場死亡。我雙腿腿骨則慘遭壓傷,還有多重傷害。在醫院住了八個月以後,我回到美國靜養。不久以後,我左膝後方冒出一個膿瘡,可能跟車禍後感染有關。那個傷口遲遲不復原,結果演變成蜂窩性組織炎,醫生跟我說,我左腿膝蓋以上都得除去。

一般來說,失去一隻手或一條腿是很讓人悲傷的事,可是我不作此想。那條腿已經永遠癱瘓了,反正我又不能靠它站立或走路。除此之外,自從車禍以來,左腿非常僵硬,讓穿脫衣服以及上下車變得比以往還不方便。所以移除那條腿反而讓我的生活好過些。唯一的缺點是,有時候我會有幻痛,彷彿腿還在,而腿神經正劇烈疼痛著。

通常醫院的健康檢查與手術費用都很昂貴。當我一開始回加州的時候,我想接受全面的健檢,所以我先到社會服務部去,查查自己符不符合申請公共健康保險的資格。我得到兩個大驚喜。第一,他們告訴我,基於我有永久性殘疾,加上車禍後需要休養而暫時無法工作,我馬上就有資格接受社會安全補助金,每個月有兩百美金。第二,我符合醫療費用全免的資格。那就表示,他們會給付我在醫院截肢的所有花費。我的復健之門再度敞開。

後小兒麻痺症候群

我剛得到小兒麻痺症時,有人跟我們說,小兒麻痺一生只會得一次。我們不會再度罹患,而且也不會喪失復健之後所恢復的力氣。我們患過小兒麻痺的人自視是所有殘疾人士中最幸運的一群。我們不是真的有殘疾,而只是行動不便。

我們相信自己可能,甚至有責任跟「正常」人一樣表現地很活躍又有成就。根據統計,比起大部分殘胞來說,較多的小兒麻痺倖存者走入了婚姻並且從事正常的全職工作。我們在治療中被推到極致,我們生活與工作的態度也是如此。因此,打從一開始我們就不斷反覆地被告誡:「不使用,就失去」。

然後在一九八○年代早期,有越來越多的報告開始提到:小兒麻痺倖存者得到小兒麻痺後的二十到三十年間,會開始產生虛弱、疲勞、肌肉與關節疼痛的新症狀,稱為「小兒麻痺後期症候群」(Post-polio Syndrome)。一九八一年吉妮羅瑞(Gini Laurie)在芝加哥舉行第一屆「小兒麻痺後與獨立生活」會議,她是《復健時事報》(Rehabilitation Gazette)的出版人。

從那時候起,專業領域就正式將所謂的「小兒麻痺後症候群」認定為疾病,小兒麻痺後支持團體擴散至全世界。「時事報國際聯盟協會」(G.I.N.I)基金會贊助了一九八三、一九八五、一九八七、一九八九、一九九四、一九九七、二千以及二千零四年在聖路易舉行的「小兒麻痺後與獨立生活」會議,這些會議我都全程參加了,也在大部分的會議中發表文章。

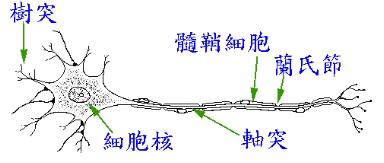

小兒麻痺是病毒引起的疾病,切斷神經元末稍與肌纖維之間的聯繫,而影響了運動神經元的運作。一個人癱瘓到什麼程度、癱瘓的是哪些部位,就要看受到病毒攻擊的神經細胞有哪些,受攻擊的細胞又有多少。

在最初的攻擊之後,我們的身體會試著開始修補損害。肌纖維原有的神經元越來越弱而死去之後,有些未受影響的運動神經元就會冒出新的連結物,叫做「軸突」,以便與孤立無援的肌纖維重新建立連結。重新運作的肌纖維越多,肌肉的力氣與耐力也就恢復的更多。

但是此時我們仍有所不知,那些年來,我們的肌肉運作其實並不正常。因為我們原有的肌肉神經元有許多受到永久性傷害,使得剩餘的正常神經元操勞過度。因此在那麼多年之後,現在它們再也無法承受那樣的負擔,便開始罷工,而病患就會經歷疲累、疼痛與新一波的虛弱無力。這些新症狀剛開始出現時,暫時性的休息就可以舒緩症狀並得到復原。不過最終要避免永久損害的不二法門就是,完全停止讓肌肉過度勞動。原來的「不用就失去」的信條現在變成「省著點用才能保持現狀」。

我仍在工作,且很活躍…

不是所有的小兒麻痺倖存者都會經歷後小兒麻痺症候群,可是越來越多人這樣。對許多人來說,這就意味著生活方式要有大幅度的改變。他們必須要降低工作時數,或是轉做比較輕鬆的工作。對很多人來說,這就代表要啟用多年前棄置一旁而且永遠再也不想用的支架、輪椅或是呼吸輔助器,或者代表著他們必須雇請看護來幫自己處理日常事宜。

我首度出現虛弱無力的新症狀,是在一九八四年。得到小兒麻痺十年後,我必須開始雇請看護。現在日常生活幾乎所有的事情,我都必須仰賴托托(Toto),他是我的菲律賓籍看護。很幸運地,我仍舊能夠思考與談話而且也能用電腦,所以我還能工作並保持活躍。

以上就是我的復健故事。

|

http://www.erenlai.com/en/extensions/asian-cultures/beacons/item/1230-2014-02-16-10-15-07